グロインペイン症候群~サッカーが圧倒的に多い「鼠径部痛」~

石川県金沢市の八日市町にある接骨院「大川接骨院」の院長の大川です。

このコラムでは、院長が接骨院の現場でよく見る症例、思うことなどを綴っております。

今回のテーマは「グロインペイン症候群」です。

「グロインペイン症候群」とは、スポーツなどで起こる「鼠径部痛」の総称です。

(鼠径部は、脚の付け根の内側です)

「グロイン」は鼠径部、「ペイン」は痛みですから、何のひねりもなくそのまんまです。

鼠径部には、腹筋や腸腰筋などの体幹の筋肉や、大腿四頭筋、内転筋などの下肢の筋肉がたくさんありますので、特定の筋肉の事ではなく、その辺一帯を含んだ損傷で「症候群」となっています。

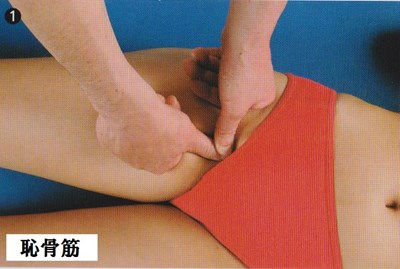

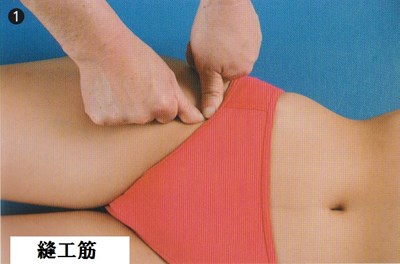

「Clinical massage」James H.clay/David M.pounds著・医道の日本社刊

「グロインペイン症候群」は、どのスポーツでも起こりますが、サッカーが圧倒的に多いようです。

走る、捻る、蹴るの複合的な動作は、大腿の筋肉の強い収縮を必要とします。

大腿はたくさんの筋肉がありますが、「恥骨筋」、「縫工筋」、「長、短の内転筋」などがそれに関与する筋肉です。

大腿の筋力は強力なので、骨盤に付着している部分に反復的に、もしくは瞬間的にストレスがかかり、炎症を起こしたり、骨が剥がれたりします。

(それぞれの筋肉の付着部によって、痛みの場所は多少違ってきます)

有名なサッカー選手が「ケガで引退」などという時は、これが原因でしょう。

「ID触診術」鈴木重行・平野幸伸・鈴木敏和著・エヌ・ティー・エス刊

以前、プロのサッカー選手が当院に通院されていた時の話ですが、練習中、チームメートの一人が思い切りボールをキックした際に、大腿骨がへし折れて皮膚を突き破って出て驚いた、と言っておられました。

プロの筋力はまた桁違いなんでしょうね。

最近は、小学生のサッカー人口も増えていますが、子供さんの場合は筋力も弱く、たいした事にならないような感じもします。しかし、筋力が弱く未発達である分、骨もまた軟らかく未発達なため、それなりの損傷は起こします。

子どもさんのグロインペイン症候群は、オーバーユース(使いすぎ)によるものです。痛みが出てしまったら、諦めてしばらく過激な運動はしないのが無難です。

慢性痛ならば、安静にせず適度な運動を勧めますが、こういった強い外力による急性痛のたぐいは、少しの安静は必要です。

気休めみたいなテーピングをして練習に参加している人もいますが、あれだけ大きな関節の動きを制限するほどの効果もあるはずも無く。

休む時は休む、損傷部が回復するに従い、ストレッチ等を軽く始めていく、そんなところが治癒の早道かと思います。

それから、子供の患者さんの付き添いでおいでる親御さんが、「これから練習や試合ですけど、大丈夫ですか?」とお尋ねになられますが、本人が「出る」と言うのなら止める必要はありません。

走れれば何の問題もありませんし、痛ければ走れません。走れなければ、ベンチでおとなしくするしかありませんから。

やっかいなのが中学、高校以上です。妙なアドレナリン出まくりの年代ですから、痛みをものともせず取り返しのつかない状態まで行きつくこともあります。ここは本人にきっちりと理解してもらうのを期待するのみです。

理解力と治癒日数は反比例するような気がします。